上記の悩みを仮想通貨の投資歴7年のゆうきひびきが解決します!

今回は、仮想通貨の税金が発生するタイミングや税金の計算方法を紹介します。

また、仮想通貨に関わる必要経費を計上すことや、ふるさと納税や税控除を利用するなど、仮想通貨の税金をできるだけ少なくする対策も解説します。

本記事を読むことで、仮想通貨にかかる税金のタイミングや計算方法がわかるため、正しく税金をおさめられるようになりますよ。

もくじ

仮想通貨の税金に抜け道はない?知っておかないとやばい事実

【結論】仮想通貨の利益には税金がかかります。

仮想通貨は利益を得ることで税金が発生しますが、基本的には20万円以上の利益が発生すると、利益に対して所得税がかかります。

これは仮想通貨にかかる税金の種類が「雑所得」に分類されるからです。

「累進課税方式」になっており、所得が大きいほど税率が上がっていくシステムなので、稼ぐ額が大きくなると税金も大きくなります。

住民税を含めると額に応じて15%~55%税金を納めることになります。

したがって、仮想通貨で取引する際は、1年間でいくら稼いだかを記録しておく必要があります。

会社員は20万以上利益が発生した時ですが、主婦や学生は33万以上利益が出たときは住民税、38万円以上利益が出たときは所得税が発生するので注意しましょう。

株式やFXは「分離課税」で、所得税が15.315%、地方税が5%なので税率は20.315%です。

仮想通貨の税金と違うので気をつけましょう。

仮想通貨で課税されるタイミング

仮想通貨で税金が発生するタイミングは大きく分けて以下の4つの場合です。

税金が発生するタイミング

- 仮想通貨を売却した場合

- 仮想通貨で商品などを決済した場合

- 仮想通貨をほかの仮想通貨に交換した場合

- レンディング・ステーキングで報酬を得た場合

仮想通貨を売却した場合

購入した仮想通貨を売却して、利益が獲得した場合に所得が発生します。

例えば、ビットコイン(BTC)が100万の時に1BTC購入して、ビットコインが120万になった時に1BTCを売却すると20万円の利益になります。

仮想通貨で商品などを決済した場合

仮想通貨で商品を購入するときに、商品を決済するタイミングで所得が発生します。

例えば、ビットコイン(BTC)が100万の時に1BTC購入して、ビットコインが120万になった時に1BTCの商品を購入すると、20万円の利益が発生します。

仮想通貨をほかの仮想通貨に交換した場合

仮想通貨を持っている状態で、ほかの仮想通貨に交換したタイミングで利益が発生する場合に所得が発生します。

例えば、ビットコイン(BTC)が100万の時に1BTC購入して、ビットコインが120万になった時にリップルに交換した場合20万円の利益が発生します。

レンディング(貸すこと)やステーキングして報酬を得た場合

レンディング(貸すこと)やステーキングして報酬を得た場合に所得が発生します。

例えば、ビットコイン(1BTC=400万)を取引所で1年間レンディング(5%の年利)した場合、20万円の利益が発生します。

そのため、税金の対象になる可能性があるため、確定申告が必要になります。

レンディングやステーキングについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

>>【金利一覧】仮想通貨のレンディングとは?おすすめ取引所を比較!

>>仮想通貨ステーキング取引所ランキング7選!利回り・やり方も紹介

仮想通貨にかかる税金の計算方法

仮想通貨の税金が発生するタイミングがわかったら今度は計算方法について紹介します。

税金の計算方法は、移動平均法と総平均法の2種類あるのでそれぞれ見ていきましょう。

移動平均法の計算方法

移動平均法は、仮想通貨を購入するたびに、購入した額と残高を平均して所得を算出します。

例えば、①1BTC=100万円のときに1BTC購入、②1BTC=150万円のときに1BTC購入、③1BTC=200万円のときに2BTC売却の場合

移動平均法の具体的な計算方法

①1BTC=100万円のときに1BTC購入

この時の購入単価は 100万円

②1BTC=150万円のときに1BTC購入

この時の購入単価は (100万円+150万円)/(1+1)=125万円

③1BTC=200万円のときに2BTC売却

(200万円-125万円)×2=150万円

計算した結果、150万円が損益額になります。

総平均法の計算方法

総平均法は、1年間(1月1日~12月31日)に仮想通貨を購入した平均単価を計算し、売却した金額との差額から所得を算出します。

例えば先ほどの例と同じく、1BTC=100万円のときに1BTC購入、1BTC=150万円のときに1BTC購入、1BTC=200万円のときに2BTC売却の場合

総平均法の具体的な計算方法

①1年間に購入した額

(100万円×1+150万円×1)=250万円

②購入した時の単価(購入した額をBTCでわります)

250万円÷2=125万円

③1BTC=200万円のときに2BTC売却

(200万円-125万円)×2=150万円

計算した結果、150万円が損益額になります。

仮想通貨にかかる税金の自動計算ツール3選

「取引が多すぎて困る」「計算方法がめんどくさい」など困っている人には、取引履歴を自動で計算してくれる損益計算ツールがおすすめです。

| CRYPTACT (クリプタクト) | Gtax (ジータックス) | CryptLinC (クリプトリンク) | |

| 対応取引所 | 90 | 70以上 | 80 |

| 対応コイン | 17804 | 15000以上 | - |

| 料金プラン | 8,800円~22,0000円 | 8250円~55000円 | 5478円~32780円 |

| 無料プラン | あり | あり | あり |

| Defiデータ対応 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 公式サイト |

1.CRYPTACT(クリプタクト)

| CRYPTACT(クリプタクト) | |

|---|---|

| 対応取引所 | 90 |

| 対応コイン | 17804 |

| 料金プラン | 8,800円~22,0000円 |

| 無料プラン | あり |

| Defiデータ対応 | 〇 |

おすすめポイント3つ

- 対応取引所数90・コイン数17000以上

- 充実したサポートデスクで安心

- 取引種類の自動識別が可能

\取引種類の自動識別できる/

2.Gtax(ジータックス)

| Gtax(ジータックス) | |

|---|---|

| 対応取引所 | 70以上 |

| 対応コイン | 15000以上 |

| 料金プラン | 8250円~55000円 |

| 無料プラン | あり |

| Defiデータ対応 | 〇 |

おすすめポイント3つ

- 顧客満足度96.6%と充実したサポート体制

- 損益最適化シミュレーターが利用できる

- 取高いセキュリティで安心

\顧客満足度96.6%/

3.CryptLinC(クリプトリンク)

| CryptLinC(クリプトリンク) | |

|---|---|

| 対応取引所 | 80 |

| 対応コイン | - |

| 料金プラン | 5478円~32780円 |

| 無料プラン | あり |

| Defiデータ対応 | 〇 |

おすすめポイント3つ

- 仮想通貨を0円で引き取るサービスを提供

- 有料プランの料金が最低5,478円と安い

- 仮想通貨税務セミナー実績No.1の税理士が開発

\安価なプランから選べる/

「ツールを使ってもできなかった」「よくわからないので税金のことを誰かに頼みたい」

そう感じた方は、仮想通貨の税務サービスや税理士に直接相談しましょう。

仮想通貨の税金は確定申告しないとやばい?抜け道はある?

税金を納める場合は確定申告しなくてはいけません。仮想通貨で利益が得た場合の注意するポイントを見ていきましょう。

仮想通貨の税金は確定申告しないとばれる

仮想通貨で税金を確定申告しない場合は、税務署にまちがいなくばれます。

取引所に対して税務調査をすることができるので、誰がどのくらい利益を得ているのかわかるのです。

納税せずに税務署にばれてしまうと延滞税・過少申告課税・無申告加算税などペナルティーもあります。

1年間の利益が20万以上ありそうな場合は取引履歴を確認しましょう。

わからないことがあれば、仮想通貨の税務サービスや税務署、税理士に直接相談してみましょう。

仮想通貨の税金は損益通算に注目しよう

仮想通貨の損益通算ができるのは、仮想通貨どうしもしくは雑所得どうしでの損益通算のみです。

不動産や株などの不動産所得や譲渡所得とは損益通算できないのです。いろいろな所得をお持ちの人は気をつけましょう。

アフィリエイト収入などの雑所得は損益通算可能ですが、FXは分離課税になるので損益通算できません。

損益通算を確認するときには、雑所得のものがあるか確認しておきましょう。

仮想通貨にかかる税金の4つの節税対策

仮想通貨にかかる税金をできるだけ少なくしたい方は、以下の4つの節税対策をしてみてください。

1.取引で使用した必要経費を計上する

仮想通貨取引にかかわるもので使用した経費を税金から差し引くことができます。

例えば仮想通貨取引時の手数料、取引で必要になったパソコンやスマホ、学習するための本やセミナーなどが経費にあたるので

購入したものは記録しておきましょう。

2.損益を考えながら取引する

仮想通貨は購入して持っておくだけであれば、税金はかかりません。

利益確定やほかの仮想通貨に交換しない限りは課税されることはないので、1年間の損益を考えながら取引することが大切です。

税金ばかりかかることがないように、どこで利益確定するか学習してシミュレーションしておくとよいでしょう。

3.利益が大きい場合は法人化も検討する

仮想通貨での利益が大きいときには、法人化すると税金が安い場合があります。

個人の所得税だと住民税を合わせると最大45%(4000万以上の利益の場合)まで税率がかかってしまいますが、

法人税の場合は、所得が800万円以内の場合15%、800万円をこえても税率が23.2%までにおさえられるので税金対策する上ではお得ですよね。

もし仮想通貨で大きな利益が発生したときには、税理士に相談するなどして検討してみてください。

4.ふるさと納税や税控除を利用する

ふるさと納税・IDeCo・生命保険・住宅ローンなどの税金控除を利用しましょう。

これは、仮想通貨の雑所得にも利用できます。自分の周りに抜けている税金控除がないか振り返ってみてください。

節税対策できるものはぜひ利用するようにしましょう。

仮想通貨にかかる税金を納める確定申告のやり方【4ステップ】

確定申告のやり方を4ステップで紹介します。

- 確定申告に必要な書類を用意する

- 国税庁のWebページにアクセスする

- 確定申告書を作成して送信する

- 税⾦を納付する

STEP1.確定申告に必要な書類を用意する

確定申告するために、必要な書類を準備します。

事前に各取引所から年間取引報告書を準備しておきましょう。

必要書類

- 源泉徴収票

- 仮想通貨の年間取引報告書

- マイナンバーが確認できる書類

- 確定申告書類(eTaxの場合は不要)

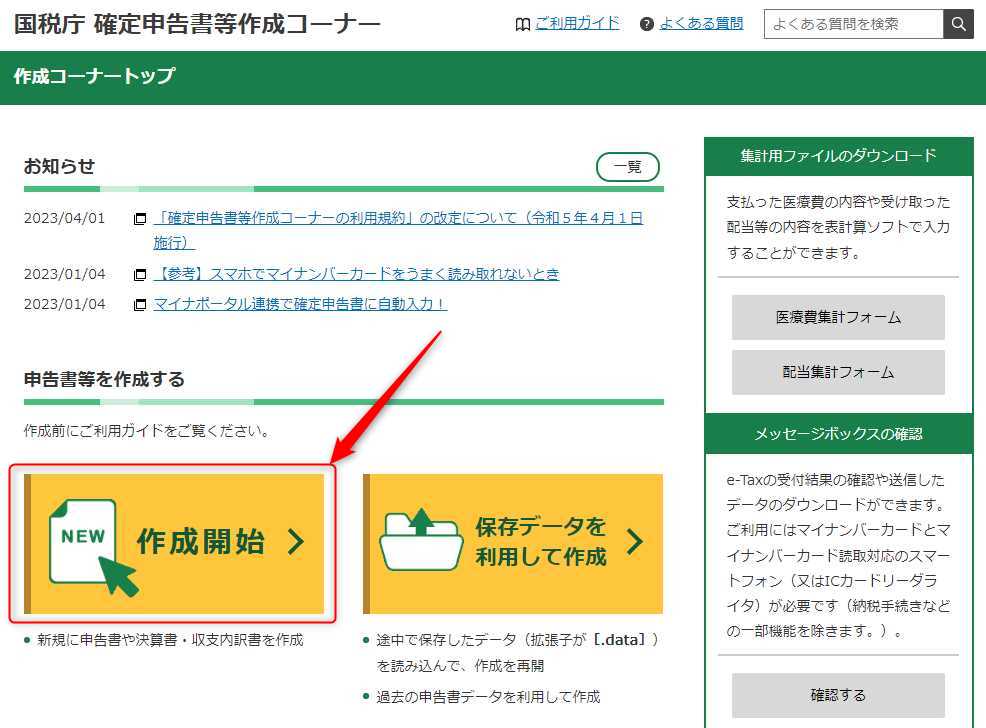

STEP2.国税庁のWebページにアクセスする

国税庁のWebページにアクセスして、確定申告書等作成コーナーから作成開始ボタンをクリックします。

税務署への提出方法の選択します。スマホを利用すると簡単にマイナンバーが読み取れます。

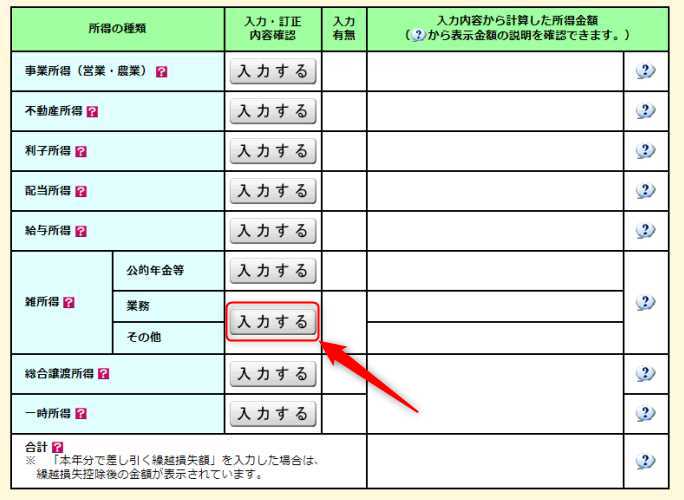

STEP3.確定申告書を作成して送信する

所得税を選択し、基本情報や収入金額、所得控除などを入力します。

仮想通貨は雑所得なので、雑所得の項目に入力します。

STEP4.税⾦を納付する

すべて入力できたら、送信して結果を印刷しておきます。

納税する場合は、以下のような支払い方法が利用できます。

納税の支払い方法

- 口座振替で納付

- インターネットバンキングで納付

- クレジットカードで納付

- コンビニ納付

仮想通貨の税金に関するよくある質問

Q1.仮想通貨は持っているだけで税金がかかる?

保有しているだけでは税金はかかりません。

別の仮想通貨に交換する場合や日本円に交換して、20万円以上の利益が発生した場合に税金がかかります。

Q2.仮想通貨の税金のシミュレーションができるサイトは?

国税庁HPから公表されている「暗号資産の計算書」のエクセルシートをダウンロ―ドして、損益を入力すると仮想通貨の所得が算出されます。

国税庁が公表しているものなので、信頼性がありますよ。

Q3.仮想通貨の税金が20万円以下の場合、申告しないと住民税がばれる?

仮想通貨の利益は住民税がかかり、20万円以下の場合でも申告する必要があります。

住民税に関しては非課税枠がないため、1円以上利益が発生した場合は申告しなければなりません。

Q4.仮想通貨の税金に抜け道がある?

税金を払うことに対しては抜け道はありませんが、税金を少なくするための対策はあります。

仮想通貨の節税対策

- 取引で使用した必要経費を計上する

- 損益を考えながら取引する

- 税金の制度が変更されるまで保有しておく

- ふるさと納税や税控除を利用する

Q5.仮想通貨で億り人になると税金地獄になるって本当?

1億円以上の利益が発生した場合は、税金が半分程度かかるため、税金地獄のような状態になる可能性もあります。

例えば、1億円の利益が仮想通貨で発生した場合は、所得税が約4,000万円で、住民税が約1,000万円の税金がかかるため、合計5,000万円の税金を納める必要があります。

仮想通貨で稼いでも、税金がかかることを頭に入れておいてくださいね。

仮想通貨の税金に抜け道はない!やばいことになる前に確定申告

今回は、仮想通貨にかかる税金の計算や節税対策を解説してきました。まとめると以下のようになります。

本記事のまとめ

- 仮想通貨で20万の利益が発生したら税金がかかる

- 仮想通貨の売却、商品などを決済、別の仮想通貨に交換、レンディングなどで報酬の場合に税金がかかる

- 仮想通貨の税金の計算方法は、移動平均法と総平均法を利用する

- 税金の計算が難しい方は税金計算ツールを利用する

- 取引で使用した必要経費の計上や、ふるさと納税や税控除を利用すると節税ができる

仮想通貨で税金が発生した場合は、確定申告をしなければなりません。

仮想通貨にかかる税金を理解することで、仮想通貨を保有しておくか売却するかなど、税金のことも考えながら取引できるでしょう。

税金の支払いが多くて「やばい」とならないように、年間を通して節税対策もしておきましょう!

税金の計算が苦手な方は、以下の税金計算ソフトを無料で登録してみてくださいね。